Dejar el alcohol cuando hay una adicción es uno de los desafíos más grandes para muchas personas, incluso cuando hay una fuerte motivación. No se trata solo de "falta de voluntad", sino de una enfermedad crónica del cerebro que combina factores biológicos, psicológicos y sociales.

En el Día Mundial sin Alcohol, que se conmemora cada 15 de noviembre, México tiene uno de los niveles más altos de consumo problemático de alcohol en América Latina.

Algunos datos actualizados dicen que alrededor de 20 millones de mexicanos enfrentan consumo problemático o dependencia al alcohol y el 83 % de la población mayor de 12 años ha probado alcohol alguna vez.

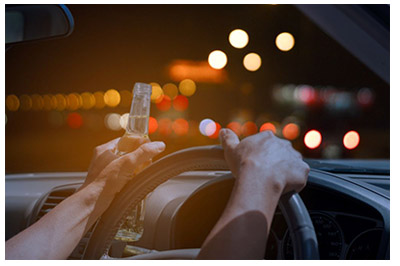

Cada año mueren 40,000 personas por causas relacionadas con el alcohol, ya sea por accidentes, hechos de violencia o enfermedades. En 2024, hubo más de 18,000 atenciones de urgencia por complicaciones agudas y el alcohol es factor en violencia intrafamiliar, accidentes viales y productividad perdida.

¿Es la adicción al alcohol la más común en México?

SÍ, con mucha diferencia, es la sustancia adictiva más consumida y la que genera más dependencia en el país con un 83 % de la población que la ha probado, mayor de 12 años, seguida por el tabaco con un 58 %, la cannabis con un 12 % y la cocaína con un 4 %.

SÍ, con mucha diferencia, es la sustancia adictiva más consumida y la que genera más dependencia en el país con un 83 % de la población que la ha probado, mayor de 12 años, seguida por el tabaco con un 58 %, la cannabis con un 12 % y la cocaína con un 4 %.

De acuerdo con INEGI, 1 de cada 6 hombres tiene consumo riesgoso o dependencia; en mujeres, 1 de cada 20 y en jóvenes de 12 a17 años, el alcohol es la puerta de entrada al 90 % de los policonsumos.

¿Qué efectos causa en el cuerpo?

El alcohol es una sustancia psicoactiva que se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal y se distribuye por todo el cuerpo a través de la sangre. Sus efectos dependen de la cantidad consumida, la velocidad de ingestión, el peso corporal, el sexo, la tolerancia individual y factores como la alimentación. A nivel bioquímico, el alcohol es un depresor del sistema nervioso central, pero inicialmente puede producir estimulación debido al bloqueo de mecanismos inhibitorios.

El 20 % se absorbe en el estómago y el 80 % en el intestino delgado; por ello, la presencia de comida retrasa la absorción. Se distribuye en el agua corporal total y las mujeres suelen tener mayor concentración sanguínea, por la misma cantidad debido a menor masa muscular y mayor proporción de grasa.

A largo plazo, con la ingestión de alcohol, el cuerpo puede desarrollar hipertensión crónica, arritmias, miocardiopatía alcohólica y existe mayor riesgo de infartos y eventos cerebrovasculares.

El hígado es de los órganos más afectados, ya que metaboliza el alcohol con dos enzimas principales: ADH y ALDH, y durante este proceso se generan sustancias tóxicas como acetaldehído. Con el paso del tiempo, se desarrolla hígado graso, hepatitis alcohólica, cirrosis hepática y riesgo aumentado de cáncer de hígado.

El hígado es de los órganos más afectados, ya que metaboliza el alcohol con dos enzimas principales: ADH y ALDH, y durante este proceso se generan sustancias tóxicas como acetaldehído. Con el paso del tiempo, se desarrolla hígado graso, hepatitis alcohólica, cirrosis hepática y riesgo aumentado de cáncer de hígado.

En México, el alcohol ocupa un lugar central en la convivencia cotidiana: celebraciones, reuniones familiares, fiestas patronales e incluso encuentros laborales suelen girar en torno a una bebida. Esta normalización cultural, combinada con factores como la presión de grupo y la disponibilidad constante, incrementa el riesgo de consumo temprano y frecuente.

Además, vivir en entornos donde la violencia, la desigualdad o la falta de oportunidades son comunes puede convertir al alcohol en un mecanismo de escape. En muchas comunidades, beber es una forma aprendida de manejar el estrés emocional o económico.

La relación entre alcoholismo y salud mental es bidireccional. Trastornos como depresión, ansiedad o estrés postraumático aumentan la probabilidad de uso problemático de alcohol; a su vez, el consumo excesivo agrava estos mismos padecimientos.

La Organización Mundial de la Salud advierte que la mayoría de las personas con trastornos por consumo de alcohol no recibe atención especializada, y que los servicios de salud mental en México siguen siendo insuficientes o poco accesibles. Esto deja un vacío que suele ser llenado por alternativas informales que son los llamados “anexos”.

¿Los anexos realmente ayudan a los alcohólicos?

En ausencia de clínicas públicas de rehabilitación suficientes, miles de familias recurren a los centros de internamiento conocidos como anexos, espacios regidos en su mayoría por grupos de ayuda mutua que operan sin supervisión profesional ni regulación formal.

En ausencia de clínicas públicas de rehabilitación suficientes, miles de familias recurren a los centros de internamiento conocidos como anexos, espacios regidos en su mayoría por grupos de ayuda mutua que operan sin supervisión profesional ni regulación formal.

Aunque algunos testimonios resaltan experiencias positivas, la evidencia apunta a que su eficacia es variable, limitada y altamente dependiente del lugar y sus prácticas internas.

Diversas organizaciones civiles y organismos de derechos humanos han denunciado violencia, maltrato, privación ilegal de la libertad, castigos físicos, métodos coercitivos que muchas veces termina con la vida de los "internados", lo que convierte a muchos anexos en centros de riesgo para personas en situación de vulnerabilidad.